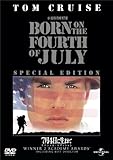

このタイトルに引かれて見てみたのですがとても考えさせられる映画でした。

イラク戦争が起こり、この映画のようなことがまた繰り返されているときだからこそ見るべきだと思います。

あくまでも個人的な私見だが、ボストンポップスオーケストラが

すべての楽曲を演奏している「ベスト・オブ・ジョン・ウィリアムズ」と

比べてしまうと、レコーディングの質、演奏のタッチの違いが目立つ一枚。

同じ曲だが、やはり演奏者、録音環境でここまで違うか、、と少し残念に

思ってしまった一枚。 もちろん、普通に曲を楽しむ分には十分であり、

ボストンポップスが演奏している楽曲、

(とくにDisc 1の11曲 インディ・ジョーンズ 最後の聖戦

~オートバイとオーケストラのスケルツォ )は圧巻。

ボストンポップスが演奏しているものは、低音のしまりもしっかりしており、

他のものは音がぼやけて聞こえてしまっている。実際の映画で収録されたものに

忠実なのかもしれないが、やはり「ベスト・オブ・ジョン・ウィリアムズ」の

スーパーマンやET、JAWS等、聴き比べるとその違いがすぐ分かるほど。

ばしっと音が引き締まっており、演奏も気持ちいいほどである。

ただ、この一枚に関しては数あるジョンウィリアムスの楽曲の多くが収録

され、極端に音質にこだわる方でなければ十分満足できる。

ぜひ、「ベスト・オブ・ジョン・ウィリアムズ」も聴いて頂きたい。

反戦を訴える力作。主人公が高等学校卒業後すぐに海軍に入隊するまでのいきさつ、ベトナム戦争の現場での悲惨な経験、負傷してからの苦悩、苦しみから立ち直って反戦活動に活路を開くラストシーンと、戦争が主人公にもたらした悲哀を描く。学校では愛国精神のもと学業、身体形成の鍛錬を強いられ、家庭ではキリスト教の戒律のもと厳しい躾を受けた主人公が、友達のひきとめるのにも耳をかさず入隊していく場面では、この映画の鑑賞者もきっと重苦しい思いになることだろう。傷ついて帰国した彼が、「教会は国のために戦えとけしかけたが、殺すなかれというのが聖書の教えだろう」と嘆く場面では、宗教が政治に加担することの恐ろしさを考えさせられる。

レイモンド・J・バリー演じる父親がとてもよい味を出している。出征経験のある父親は息子の入隊に賛成ではなかったが、息子や妻の熱意に押し切られる形で見送り出してしまう。この父親が帰国した息子を「生きていてくれてよかった」と受け入れる場面では、もらい泣きした。

映画を観たときの感動がよみがえってきます。聴いているだけで胸が熱くなり、心がエネルギーで充たされます。映画を観る人々の感情を最大限まで高めてくれる最高の音楽。感動を再び味わいたい人におすすめです。

戦争帰還兵の苦悩を正面から描いた作品としての価値はいまでも高い、

本作中盤以降、戦地から帰還後、トム・クルーズ演じる主人公は自身の苦悩を周囲のものすべてにぶつけ軋轢と衝突を繰り返す、 悲惨なエンディングになるのかと思いきやハッピーエンドで終わるという娯楽映画のフォーマットに上手に収めた手腕はやはりオリバー・ストーンならではでしょう、 だからトム・クルーズの映画というよりもやはりオリバー・ストーンの映画といったほうが当たっていると思う、 しかしその後プロデュースにも進出するトム・クルーズが見せる独特のえぐみのようなものはこの映画に主演することで学習したようにも思うのだが、

迷うことのなかった50年代から出征を経て混乱の70年代まで各時代の雰囲気描写も見事です、2時間長の長さを活かして各エピソードも十分消化された演出です、 脇役ではやはり両親二人が味のある演技を見せる(二人とも80年代に多くの出演数がある名脇役)、 トム・サイズモア、リリ・テイラーほか本作後に活躍する俳優達の若い顔が画面の端々に確認できるのも楽しいかも、

なんか変だなと思うのがなぜベトナムで戦われる戦争にアメリカが参戦したのか、いったい敵は何なのかについての描写が弱い点でしょう、劇中せりふとして何度も繰り返されるようにベトナム戦争とは神を否定する無神論者たちである共産党(北ベトナム)を殲滅するために神に祝福された国であるアメリカ合衆国が参戦したという単純な理屈なのです、

敵は具体的であるにもかかわらず「遠い国の戦争」に参加して「無駄に血を流している」という合衆国内の共産党同調者たちの扇動によって厭戦気分がたぶんに盛り立てられた結果、時代の気分そのものがもういいやという状況になってしまったのが映画の終盤時代のアメリカになります、 シラキュース大学で学生たちを扇動する男などアメリカ国内で活動する共産主義者なのです、 この辺の事情については映画「フロスト×ニクソン」でケヴィン・ベーコン演じる政府の当事者の台詞が理解を助けるでしょう、 当時のアメリカ国内をはじめとする世界的なベトナム戦争反対運動とは各国の共産党党員ならびに共産党同調者たちによってたくみに扇動されたものであったことが歴史的事実です、その視点を外して今現在においてもベトナム戦争はアメリカの犯した悪行だと語りたがるタイプの人物は歴史を知らないのか(つまり無知な愚者)、もしくはその事実を隠蔽したい共産党員・同調者と断定して間違いありません、

オリバー・ストーンがどこまでの自覚をもって脚本化したのか不明だが、劇の進行を順に追えば、敵である北ベトナムはなにも非難されるべきではなく、ベトナム戦争とは共和党が主導した悪い戦争(だから主人公たちが共和党大会にデモで殴りこむ)、逆に民主党大会で主人公が演説することをラスト・シーンとすることで民主党は正義なのだと民主党の大宣伝映画になってしまっている、 トム・クルーズがそうなのかは知らないがオリバー・ストーンが根っからの民主党支持者なのは有名らしいので主張は一貫しているともいえるが、

敵である北ベトナムよりも傷痍軍人を食い物にするメキシコ人達を悪辣に描いているのも変な演出でしょう(砂漠で置き去りにされた二人を助けるメキシコ人を登場させることで帳尻を合わせたともいえるが)、

主人公が自分たちが攻撃してしまったのかと悩むベトナム人家庭のシーン、 そうとも言えるしそうでないとも言えるという曖昧な描写に意図的にしたのだとおもう、 ベトナム戦争を語る場合、対ゲリラ戦の複雑さを考慮する必要があるからだ(つまり軍服を着た軍人同士だけが戦っているわけではない)、「ランボー1」終幕近くにランボー自身の「子供が爆弾を持ってきた」ので同僚が子供もろとも爆死したという独白が実話であること(共産党軍の強烈な人命軽視傾向)を思い出すべきでしょう、

誰にも自身の苦悩をぶつけられなかった五体満足で帰還したエリート軍人ランボーは彼の怒りをそのまま直接に暴力に訴えたことになります、

|