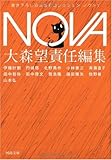

NOVA 1---書き下ろし日本SFコレクション (河出文庫 お 20-1 書き下ろし日本SFコレクション)

本アンソロジーを作ったいきさつについて、責任編集者・大森 望(のぞみ)、かく語りき。

<SFがこれだけ浸透した現在、本格SFの短編が定期的に載る媒体がもう少しあってもいいんじゃないですか。だれもつくらないなら自分でつくってしまえ──ということで立ち上げたのがこのシリーズ。(中略)編者である大森がいきなりメールまたは口頭で依頼し(一部、自薦・他薦あり)、届いた原稿を読んで勝手な注文をつけ(大幅な改稿はもちろん、最初の作品をボツにして別の作品を送ってもらったケースもある)、最終的に揃ったのが、ここに収められた十一編。> 「序」 p.5〜6より

宇宙を行く無人探査機のモチーフ(『スターシップ (新潮文庫―宇宙SFコレクション)』所収のイングリス「夜のオデッセイ」みたいな、ああいうの)に、タイムトラベル・ロマンス風味の邂逅とをブレンドさせて、胸熱くなる小品に仕立てた、藤田雅矢の「エンゼルフレンチ」。

月面で起きた最初の殺人事件か?! 小松左京ちっくな読みごたえもあり、本格ミステリとしてもよく出来ていて読ませる、山本 弘の「七歩跳んだ男」。

ぶぶっと噴き出すアホらしさも、ここまで大真面目に、かつ、手塚治虫をからめて壮大にやられると、もはや、わくわくするしかなかった、田中啓文(ひろふみ)の「ガラスの地球を救え!」。

私には全然わけ分からん作品もいくつかあったなかで、「これは、面白いなあ。読んだ甲斐があったなあ。」と気に入った作品は、この三つでした。

巻末の「編集後記」に、<今後は、その新城カズマ氏を筆頭に、山田正紀、神林長平、恩田陸、津原泰水、西崎憲、岸本佐知子、東浩紀、曽根圭介、法月綸太郎、伊坂幸太郎など各氏が登場予定(交渉中/三巻以降含む)。ご期待ください。>とあって、いやあ、この作家のラインナップの魅力的なこと。シリーズ第二巻以降も、思いっきり期待したいっ!

NOVA 6---書き下ろし日本SFコレクション (河出文庫)

ある意味豪華な「書き下ろし」SF短編集も遂に6作目に突入しました

今回は比較的新人の作品が多かったです

斉藤直子著「白い恋人たち」

もはや、このシリーズの常連さん。三度目の登場です

「ドリフターズ」の姉妹編

最近、「だてマスク」が主に若者の間で流行っています

本作ではそれがさらに進み、頭部全体をマスクで覆うことが流行

風刺的な内容かとおもいきや、ドタバタラブコメ的な展開をみせ、楽しかったです

七佳弁京著「十五年の孤独」

著者の作品を読むのは初

軌道エレベーターを15年掛けて人力登攀する話

抑制された文体が作品の雰囲気とよくあっていました

独創的だが、奇想ではないアイディアが秀逸

蘇部健一著「硝子の向こうの恋人」

王道というか古典的なタイムトラベル・ロマンス

パラレルワールド型が最近多い気がしますが、本著は決定論型

松崎有理著「超現実な彼女 代書屋ミクラの初仕事」

著者がデビューから書き続けている「北の街」を舞台にしたシリーズの一編

ミクラ氏はキャラが非常に立っている

もの静かな街の雰囲気からは突出しており、シリーズの良いアクセントになっていて好きだ

高山羽根子著「母のいる島」

著者の作品を読むのは初

小さな島に住む大家族(十六姉妹)の話

パワフルでした

船戸一人著「リビング・オブ・ザ・デッド」

人の感情の動きを読む装置の使用や情動サプリの服用で、その場の空気に合わせ感情を制御できるようになった社会での高校の演劇部の様子が綴られる

アイデンテティの基盤の揺らぎを描いた作品かなと思います

個人的には個性って、そんなに重要なのか疑問に感じています

一部の人たちにとって個性は非常に重要なものだということはわかりますが、無個性は構わない無個性で構わないとも思います

樺山三英著「庭、庭師、徒弟」

どうも作品に馴染めず、完読できませんでした

北野勇作著「とんがりとその周辺」

北野氏も本作で三度目の登場

でも、今作は社員ものではなく、ロードムービー的な内容かな

つかみどころの無い作品なので上手く説明できませんが・・・

牧野修著「僕がもう死んでいるってことは内緒だよ」

3.11を意識して書かれた作品のようです

宮部みゆき著「保安官の明日」

あまりにも手垢のつきすぎた題材で、最初はいまさらこんなの書くかと思ってしまいました

しかし、後半の展開が予想外すぎました

世界の謎が説明された後こそが、本作のみどころです

決して突飛な方向へ展開する訳ではありません

宮部氏だからこその重厚な仕上がりでした

大正二十九年の乙女たち (メディアワークス文庫)

戦争の足音が近づく不自由な時代、大正二十九年。

画家としての才能溢れる池田千種。

武道に没頭する男勝りな星野逸子。

足が不自由で、余命五年と宣告されていた犬飼華羊。

素直で女性らしい優しさに満ちた緒方陽子。

逢坂女子美術専門学校を舞台に、4人の少女達が短い青春を精一杯謳歌する。

牧野さんの小説なので、また歪んだ話ではないかと疑っていましたが、普通の青春小説でした(笑)

また、4人の主人公の中の一人でもある、池田千種と成苑先生の対話が『作品とは何なのか』と考えさせられるなど、随所深い話があり、なかなか面白かったです。

ただ、登場人物のほとんどが大阪弁を話しているので、苦手な人は注意です。

そこに、顔が (角川ホラー文庫)

すばらしく直截的なタイトル/ジャケットがストレートなホラーっぷりを想像させる、牧野修久々の角川ホラー文庫書き下ろし作。

その顔を見た者は必ず、死ぬ!

という身も蓋もないキャッチはほとんど失笑ものだが、直訳すればそーゆー話。死へ向かうそのプロセスや原理に取り立てた斬新さは無いが、あぁなんだかヤなものに苛まれているなぁという「恐怖」の感覚、精神的な病理の感覚は、読み進むほど確実にその嵩(かさ)を増す。

不可解な言動を最後に自殺した大学教授の息子/高橋は、その遺品を整理する中で三冊のノートを見つける。高橋はそこに記された父の手稿を読むことで、自死へ至った父親の内心を探り始める。物語はその日記の断片と、高橋の周囲で相次ぐ異常な死の連鎖を並行させて進んでいく。そしてやがて、その鎖の手元を握る存在が浮かび上がり、物語は終局へと進んでいく。

馬鹿にされ嘲笑われコケにされ罵倒され虐められあるいは大事な存在を喪失させられそのココロに大きなダメージを負った人間が、タールのようにどす黒く鬱積したエネルギーをぐるりとネジれさせ外部へ他者へと向けていく過程の禍々しさ痛々しさ狂おしい怖さを描くことにかけては超一級である牧野修の「徴(しるし)」は本作でも各所に刻印されていて、そのイタさコワさカナしさの鮮烈がイヤが上にも強烈に胸をエグる。あぁいやだいやだ見たくないよぉおと思いつつも目が離せない「壊れてしまった」人たちの言動は、生理的な方面からの恐怖を煽る。

あとがきにて作者は「ただ出てくるだけの幽霊なんて怖くない」と書いている。そして「いろいろ考えている間に、とうとう私はその解答を思いついてしまったのだ。幽霊の正体と、だからこそ幽霊は災厄をもたらすのだとういう、その解答がこの小説の核になっている」と。

牧野修が生み出した人間に"物理的に作用する"それと、それを引き起こすための"カギ"には、うそだうそだと解っていながらも夜中に思わずゾッとしてしまうような。たとえば「リアルヘヴンへようこそ」のようなトンだ幻想大作ではないし、「死せるイサクを糧にして」のような徹底した不条理とも違うが、牧野修のイヤ巧さが巧妙に張り巡らされた良作だったと思う。ラストにかけての、旧き良きアメリカンホラーを思わせるドタバタとホロり加減もグッド!